所属分类:最美夕阳红

自1951年执教后,潘鼎坤做了28年助教,1982年才被评为教授。按他自己的话说:“完全是凭教学经历升上去的。”当时强调基础课为专业课服务,他没写过多少论文,只出版过两本译著,申请职称时也全由组织上填写申报材料。他觉得自己运气好,不像现在,想评职称又要上课又要发表文章。

可在学生们看来,他是最珍贵的:不在什么名校,自己也不是多有名,或者哪个领导特别看重,连教研室主任都没当过;他就是一个老师,默默无闻地过了一生,全力以赴地认真教了很多学生。

“这样的老师不多见了。”王芳感叹。在她眼中,教书育人对潘鼎坤而言不是沉甸甸的,就是他血液里的东西,那种真挚的热爱根本无法掩盖。

潘鼎坤教过十几门数学课:高等数学、矩阵方法、数理方程……大学里几乎所有基础课他都带过一遍,别人不愿意上的课也都交给他。他态度诚恳地接过来:“让我教什么,我就教什么。”然后沉浸其中,像享受艺术一样专注地投入,无声地感染着讲台下的学生。

“他让你在人生某个时刻突然想起他,然后很愧疚。因为相比之下你(当老师)什么都没做。”回忆起来,王芳说得意味深长。

“试论数学与诗的关系”

“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。”开《我爱微积分》讲座时,潘鼎坤高声朗诵出这首李煜的《虞美人》,带着江南口音特有的抑扬顿挫。来听数学课的学生有点懵。

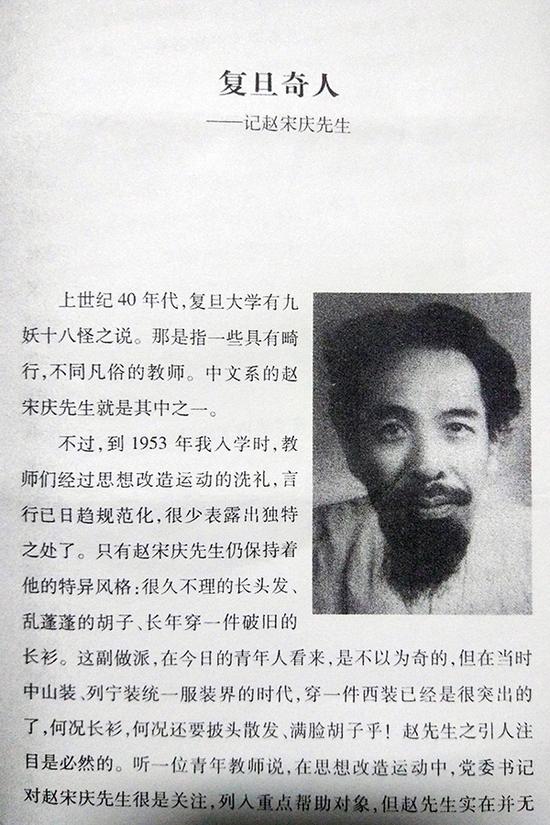

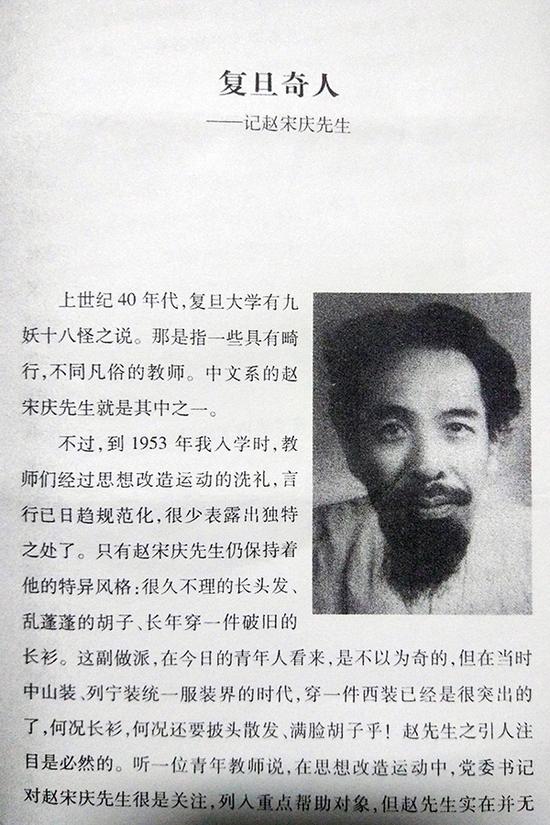

数学和诗词有什么关系?这个问题,最早要回溯到潘鼎坤的读书生涯。他在复旦上一年级时,国文老师赵宋庆是个“怪人”:心地极好,博学多识,留长发不剃须,衣服看起来像是从没洗过,房间里除了书一无所有。他在数理系的国文课上没讲过诗,也不讲数学,考试却出道论述题:试论数学与诗的关系。

家里的床上摆满诗词相关的书籍。澎湃新闻记者 章文立 图

可在学生们看来,他是最珍贵的:不在什么名校,自己也不是多有名,或者哪个领导特别看重,连教研室主任都没当过;他就是一个老师,默默无闻地过了一生,全力以赴地认真教了很多学生。

“这样的老师不多见了。”王芳感叹。在她眼中,教书育人对潘鼎坤而言不是沉甸甸的,就是他血液里的东西,那种真挚的热爱根本无法掩盖。

潘鼎坤教过十几门数学课:高等数学、矩阵方法、数理方程……大学里几乎所有基础课他都带过一遍,别人不愿意上的课也都交给他。他态度诚恳地接过来:“让我教什么,我就教什么。”然后沉浸其中,像享受艺术一样专注地投入,无声地感染着讲台下的学生。

“他让你在人生某个时刻突然想起他,然后很愧疚。因为相比之下你(当老师)什么都没做。”回忆起来,王芳说得意味深长。

“试论数学与诗的关系”

“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。”开《我爱微积分》讲座时,潘鼎坤高声朗诵出这首李煜的《虞美人》,带着江南口音特有的抑扬顿挫。来听数学课的学生有点懵。

数学和诗词有什么关系?这个问题,最早要回溯到潘鼎坤的读书生涯。他在复旦上一年级时,国文老师赵宋庆是个“怪人”:心地极好,博学多识,留长发不剃须,衣服看起来像是从没洗过,房间里除了书一无所有。他在数理系的国文课上没讲过诗,也不讲数学,考试却出道论述题:试论数学与诗的关系。

家里的床上摆满诗词相关的书籍。澎湃新闻记者 章文立 图