山东省济南第一中学简介

山东省济南第一中学始建于1903年,历经山左公学时期、山东省立一中 和省立高中时期、国立六中和济南中学时期,1950年更名为山东省济南第一 中学。济南一中是山东省首批重点中学、首批省级规范化学校。

济南一中有着醇厚的文化氛围和悠远的育人传统。一百多年来,济南一中以不屈不挠、勇于奋进的精神,兼收并蓄、厚积薄发的品格,民主科学、严谨求实的作风,为民族的崛起和振兴,培养了一代又一代的社会英才。如邓恩铭、楚图南、季羡林、臧克家、贺敬之、罗干、欧阳中石等以及陈力为、叶连俊、马祖光、袁业立、崔尔杰、王恩多、彭实戈等中科院(工程院)院士和美国科学院院士、著名数学家王浩等为代表的莘莘学子都是先后从这里走出来的。

百年精魂砺心志,携手同心展宏图。学校全体师生秉承“革命性、民主性、科学性”的优良传统和“勤学致知,敦品励行”的校训,与时俱进,奋发图强,向“国内一流、世界知名”的充满生机和活力的办学目标迈进,让更多的孩子接受更好的教育。

母校对一个人的成长有很重要的作用。任何人都是这样,他的成长离不开母校。

我少无大志,小学毕业后本来应该考一中。一中是山东教育的“头”,我不是那个材料,我没敢考一中。初中毕业后上了半年正谊高中,到1926年,山东大学附设高中在北园白鹤庄成立,我又念了两年。我真正念书是到了白鹤庄,那时十五岁,我偶然考上了个第一。当时教育厅长、山大校长王寿彭亲自写了一篇对联送给我,还送给我一把扇子。于是就有了虚荣心,上去就不能下来,后来就一直考第一。

北园高中撤销,成立了全山东省惟一的一个高中:山东省立济南高中,全省各县的初中毕业生,想要上进的,必须到这里来,这里是通向大学(主要是北京的)的惟一桥梁。

我和一中的关系是1929-1930年在济南高中念了一年。

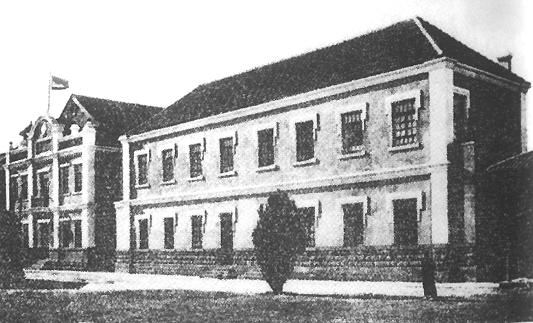

山东省立济南高中,坐落在济南西城杆石桥马路上,在路北的一所极大的院落内。

我们班第一个国文教员是胡也频先生。他经常是在黑板上写上几个大字:现代文艺的使命。所谓现代文艺,也叫普罗文学,就是无产阶级文学。市场上流行着几本普罗文学理论的译文,佶屈聱牙,难以看懂。估计胡老师在课堂上讲的普罗文学的理论,也不出这几本书。我相信,没有一个学生能听懂的,但这并没有减低我们的热情。胡老师把他的夫人丁玲从上海接到济南暂住。丁玲当时正在走红,红得发紫。中学生大都是追星族,见到了丁玲,我们兴奋得难以形容了。但是,国民党当局焉能容忍有人在自己鼻子底下革命,于是下令通缉胡也频。胡老师到了上海去,一年多以后,就被国民党杀害了。

接替胡先生的是董秋芳老先生。董先生北大英文系毕业,译有《争自由的波浪》一书,鲁迅先生作序。董老师的教学风格同胡老师完全不同。他不讲什么现代文艺,不讲什么革命,而是老老实实地教书。他选用了日本厨川白村著、鲁迅译的《苦闷的象征》作教材,仔细分析讲授。作文不出题目,而是在黑板上大写四个字:随便写来。意思就是,你愿意写什么就写什么。有一次,我竟用这四个字为题目写了一篇作文,董老师也没有提出什么意见。

我对文章结构匀称的追求,特别是对文章节奏感的追求,在我自己还没有完全清楚之前,一语点破的是董秋芳老师。在一篇比较长的作文中,董老师在作文簿每一页上端的空白处批上了“一处节奏”,“又一处节奏”等等的批语,这使我惊喜若狂。这一件事影响了我一生的写作。我的作文,董老师大概非常欣赏。他曾在作文簿上写了一段很长的批语,其中有几句话是:“季羡林的作文,同理科一班王联榜的一样,大概是全班之冠,也可以说是全校之冠吧。”这几句话,大大地增强了我的荣誉感。虽然我在高中毕业后在清华学习西洋文学,在德国治印度及中亚古代文学,但文学创作始终未停。我觉得,科学研究与文学创作不但没有矛盾而且可以互济互补,身心两利。所有这一切都同董老师的鼓励是分不开的,我终生不忘。

当时一中的教师在全山东省是水平最高的。当时高中的教员有祁蕴璞,还有一中的校长完颜祥卿,他教我们逻辑,鞠思敏先生教伦理,还有教数学的王老师,教英语的刘老师,对这些老师我很怀念,没有这些老师就没有我。

胡也频先生在高中呆的时间极短。我从他那里学到了一件事,就是要革命,无产阶级革命。胡老师不但在课堂上讲,而且在课外还有行动。他召集了几个学生想组织一个现代文艺研究会。在宿舍外大走廊上摆开桌子,铺上纸,吸纳会员,引起了极大的轰动。他还曾同上海某一个出版社联系,准备出版一个刊物,宣传现代文艺。我在组织方面和出版刊物方面都是一个积极分子。我参加了招收会员的工作,并为将要出版的刊物的创刊号写了一篇文章,题目干脆就叫“现代文艺的使命”。内容已经记不清楚了,也许还有一点理论,也不过是从书中抄来的连自己都不甚了了的“理论”。不幸(对我来说也许是幸)被国民党当局制止。胡老师逃往上海,群龙无首,烟消云散。否则,倘若这个刊物真正出版成功,我的那一篇论文落到敌人手里,无疑是最好的罪证,我被列入黑名单也说不定。我常自嘲这是一场类似阿Q要革命的悲喜剧。同时,我对胡也频先生这样真正的革命家又从心眼里佩服。他们视国民党若无物,这种革命的气概真可以惊天地,泣鬼神。以战术上来讲,难免幼稚;但是,在革命的过程中,这也是难以避免的,我甚至想说这是必要的。没有这种气概,强大的敌人是打不倒的。革命性、民主性和科学性正是济南高中的精神所在。

到了1930年的夏天,我的中学时代就结束了。当年我19岁。